国民健康保険税

- [公開日:2024年7月1日]

- [更新日:2025年8月5日]

- ID:182

国民健康保険税は、下市町の国民健康保険に加入されている被保険者の医療費等をまかなうためのものです。被保険者の皆さんが病気やケガをした時、経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。必ず納期限内にお納めください。

保険税は世帯ごとに決められています

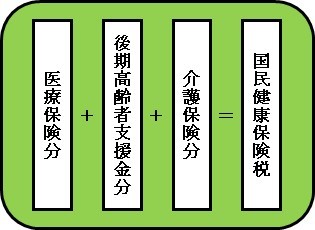

国民健康保険税は、目的別の「医療保険分」、「後期高齢者支援金分」、「介護保険分」を所得割、均等割、平等割の3項目に割り振り、それらを組み合わせて世帯ごとに決められます。

後期高齢者支援金分は75歳以上の人の医療制度「後期高齢者医療制度」を支援するため75歳未満の人が納めます。

介護保険分は40歳~64歳の介護保険の第2号被保険者のみが納めます。

| 所得割 | 世帯の加入者の所得に応じて計算 |

|---|---|

| 均等割 | 世帯の加入者数に応じて計算 |

| 平等割 | 一世帯にいくらと計算 |

税率

国民健康保険税の税率等

国民健康保険県単位化に伴い、「同じ世帯であれば、県内のどこに住んでも保険税(料)が同じ」になるよう、段階的に税率改正を行い、令和6年度に県内保険税(料)が統一となりました。

なお、令和7年度については、後期高齢者支援分の限度額が下記のとおり変更となりました。

国民健康保険税は、医療費などにあてられる大切な財源ですので、納税にご理解ご協力いただきますようお願いします。

| 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |

|---|---|---|---|

| 所得割 | 7.64% | 3.27% | 3.03% |

| 均等割 | 27,600円 | 11,500円 | 16,900円 |

| 平等割 | 20,000円 | 8,400円 | ‐ |

| 限度額 | 650,000円 | 変更前 220,000円 ↓ 変更後 240,000円 | 170,000円 |

低所得世帯に対する軽減について

国民健康保険税の納税義務者(世帯主)および世帯に属する被保険者の所得の合算額が軽減判定所得以下の場合、国民健康保険税の世帯別平等割額および被保険者均等割額を軽減する制度です。ただし、所得申告等で総所得金額等を確認できる世帯が対象となります。

- 7割軽減

総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 - 5割軽減

総所得金額等が43万円+[30.5万円×(被保険者数および特定同一世帯所属者(※)の人数]+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 - 2割軽減

総所得金額等が43万円+[56万円×(被保険者数および特定同一世帯所属者の人数)]+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

※令和7年度税制改正により5割軽減および2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額が引き上げられました。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一世帯に属する方をいいます。世帯主が変更となったときや、その世帯の世帯員でなくなったときは、その時点で特定同一世帯所属者ではなくなります。

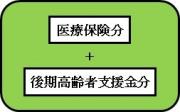

40歳未満の人

医療保険分と後期高齢者支援金分を国保の保険税として納めます。

介護保険分の負担はありません。

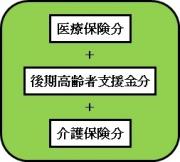

40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)

医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分と合わせて、国保の保険税として納めます。

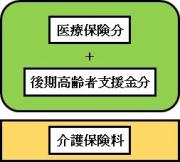

65歳以上75歳未満の人(介護保険第1号被保険者)

医療保険分と後期高齢者支援金分を国保の保険税として納めます。

介護保険料は国保の保険税と別に納めます。

保険税計算表

医療保険分

所得割 基準総所得額×7.64%=( )円

均等割 27,600円×被保険者数=( )円

平等割 20,000円

計 (1) 円

後期高齢者支援金分

所得割 基準総所得額×3.27%=( )円

均等割 11,500円×被保険者数=( )円

平等割 8,400円

計 (2) 円

介護保険分

所得割 基準総所得額×3.03%=( )円

均等割 16,900円×被保険者数=( )円

計 (3) 円

保険税の納期

| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |

| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |

|---|---|---|---|---|---|

| 年金天引 | 年金天引 | 年金天引 | 年金天引 | 年金天引 | 年金天引 |

普通徴収(納付書、口座振替)の場合の納期限日は月末となりますが、納期限日が土日祝日の場合は、翌金融機関営業日が納期限日になります。

保険税は世帯主が納めます

保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保に加入者していない場合でも、世帯のだれかが国保に加入していれば保険税納付の義務は世帯主にあります。

保険税は国保に加入した月から納めます

保険税は、届け出をした月ではなく、国保の被保険者としての資格を得た月から納めます。国保に加入またはやめる場合は、14日以内に届け出をしてください。

国保に加入するとき

・ほかの市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険などに加入していない場合)

・職場の健康保険などをやめたとき

・子どもが生まれたとき

・生活保護を受けなくなったとき

年度の途中で加入したときの保険税

年間保険税×加入した月から年度末までの月数/12

加入の届け出が遅れたら

加入の届け出が遅れた場合には、加入資格を得た月まで遡って保険税を納めます(遡及賦課)。

国保をやめるとき

・ほかの市区町村に転出したとき

・職場の健康保険などに加入したとき

・死亡したとき

・生活保護を受け始めたとき

・後期高齢者医療制度に加入するとき(75歳になって加入するときの届け出は不要)

年度の途中でやめるときの保険税

年間保険税×4月から脱退した前月までの月数/12

やめるときの届け出が遅れたら

資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかが手元にあるため、うっかりそれを使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費は後で返していただきます。

ほかの健康保険に入ったとき、国保をやめる届け出をしないと、知らずに保険税(料)を二重に支払ってしまうことがあります。

公的年金からの天引き(特別徴収)

「年金からの天引き」と「口座振替」の選択制となります。

国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、原則として世帯主の年金から天引きとなります。ただし、世帯主が国保被保険者以外の場合や、年金の年間受給額が18万円未満の場合、または介護保険料の天引きとあわせた額が各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合には天引きは実施されません。この場合は、普通徴収(納付書・口座振替)により納めます。

また、年金からの天引きとなる人でも、申出することにより口座振替に変更することができます。ただし、これまでの納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。

※口座振替によりお支払いされる場合は「下市町町税等口座振替依頼書」の手続きも必要となります。

後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の軽減について

国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになった場合

- 所得の低い方の国民健康保険税の軽減について

国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。 - 世帯割で賦課される国民健康保険税の軽減について

単身世帯(国民健康保険被保険者が一人の世帯)となる場合には、対象になってから5年間は保険税の平等割が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。

75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合

- 被扶養者に係る所得割額が免除されるとともに、被保険者均等割額は半額となり、さらにその被扶養者のみで構成される世帯に限り世帯別平等割額も半額になります。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001 0747-68-9063

ファックス: 0747-52-0007

電話番号のかけ間違いにご注意ください!